LA NOTION DE SÉRIE EN PHOTO

Pourquoi la série s’est-elle imposée comme le modèle du travail photographique ? Quand la notion de série en photo est-elle apparue ? Et d’abord, qu’est-ce qui caractérise une série ? Derrière ces questions se cache l’évolution moderne de la photographie et son entrée dans le monde de l’art. Et quelques facilités aussi.

Le professionnel fait défiler les images du jeune photographe. Cinq à six images. Il demande : il y en a d’autres ? Le jeune photographe répond que oui, mais moins réussies, et qu’il a le projet de compléter l’ensemble. Le professionnel se dit qu’il y aura peut-être de quoi faire une série. Ou bien, le jeune photographe est imprudemment arrivé avec une cinquantaine d’images en vrac et le professionnel, s’il est bien intentionné, tente de tailler sa route à travers les photos pour élaguer, regrouper, chercher quoi ? Des séries. Le professionnel aimerait pouvoir raisonner autrement, échapper à ce diktat de la série, considérer une photo pour elle-même, une vision indépendante : mais il est piégé. C’est tout le milieu de la photographie qui a fait de la série le modèle à suivre.

Commençons par définir la notion de série. Des objets similaires, répondant à un même processus de fabrication, et constituant un ensemble homogène. Autrement dit : une volonté de fabriquer des objets qui se ressemblent, et de les réunir. Appliqué à la photographie, ça donne : une volonté de fabriquer des photos qui se ressemblent afin de constituer un ensemble.

D’où vient une telle idée ? On pourrait opposer deux conceptions de la photographie, comme deux façons de la lire et de la travailler. D’un côté, l’image autonome. Celle de Cartier-Bresson par exemple. Une photographie de Cartier-Bresson existe indépendamment d’autres images. Elle rassemble en elle tout le visible, elle est une totalité de formes, de signes et d’évènements. On pourrait presque dire qu’elle est l’essence de ce qu’elle veut représenter. Ainsi, la photo ci-contre unit-elle des êtres humains de tout âge, différents aspects de la vie du village à travers les édifices et le paysage ; le regard du spectateur la parcourt autant qu’il la contemple ; ce qu’elle représente est réparti dans le cadre ; et elle souligne cette vision par l’importance donnée au passage : le passage physique (les escaliers) fait écho à celui de l’œil. La photographie constitue un monde clos : elle dit tout de ce qu’elle a à dire.

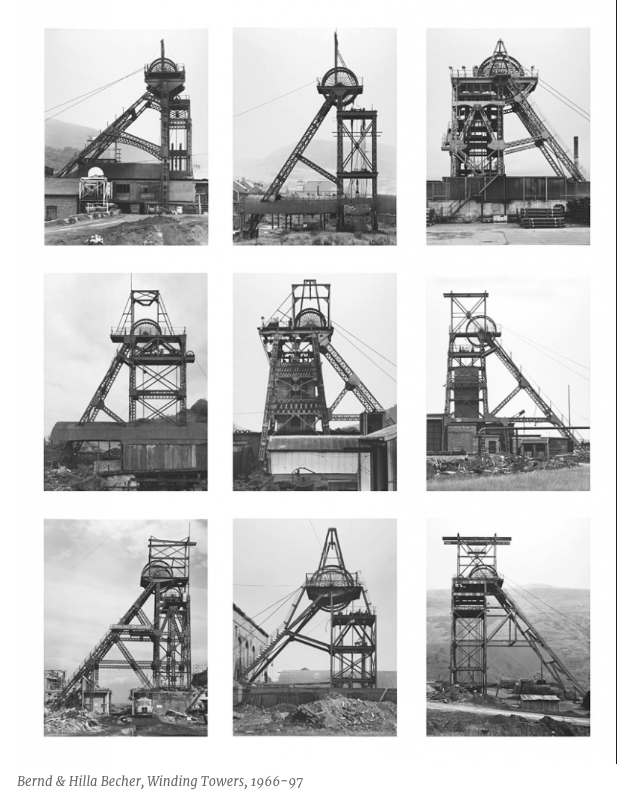

De l’autre côté, la photographie qui se travaille en série : le principe est qu’une image ne se comprend pas seule, elle doit être mise en relation avec les autres photos de la série. C’est la série qui donne alors la clef de l’ensemble, c’est elle qui permet de saisir le projet du photographe. Exemple type, les époux Becher, fondateurs de l’Ecole de Düsseldorf, photographiant l’architecture sidérurgique comme un patrimoine en voie de disparition. Ici, une seule photo serait difficile à interpréter. C’est la répétition des images et leur assemblage en grille qui dévoile le projet : formel (les chevalements de mines dressent une sorte d’alphabet graphique), historique (la fin de la sidérurgie), esthétique (ces séries se sont d’abord appelées Sculptures anonymes).

Mais ce qui fait la force des photographies des Becher, c’est aussi et peut-être surtout l’homogénéité des images : même distance, même focale, même hauteur de vue, même lumière plate, sans ombre, noir et blanc. On dira que les paramètres de la prise de vue sont constants. Il s’agit d’un dispositif de prise de vues répété d’image en image. Ces dispositifs /contraintes peuvent adopter des formes multiples et devenir un formidable moteur de travail ; nous leur accorderons plus d’attention et les détaillerons dans une prochaine chronique.

Seulement voilà : il faut poser la question : le dispositif fait-il la série ? Est-ce parce que je prends dix portraits d’adolescents piochés dans un périmètre limité, photographiés dans la même lumière, avec le même angle et le même cadrage que j’obtiendrai une série intéressante ? Sans une idée qui la soutient, une série née d’un tel dispositif à paramètres constants ne jouerait que sur un principe de ressemblances et de différences. Un principe qui est intéressant car il semble laisser au spectateur sa liberté d’interprétation, mais qui peut déboucher sur un résultat banal et attendu : partout c’est pareil et partout c’est différent. La belle affaire…

Pour aller encore plus loin, la question qui est en filigrane est celle du style. Les peintres ont un style, lié à leur touche, à leur palette de couleurs, à leur façon de travailler la matière. Mais les photographes, eux, doivent-ils avoir un style ? Est-ce si important que l’on reconnaisse un photographe en voyant une seule image de lui (ou quelques-unes) parce qu’il aurait une manière reconnaissable de photographier ? Car c’est ici que la notion de dispositif pourrait déboucher sur une singerie de style, et même une paresse de réflexion. Le dispositif, parce qu’il engendrerait des photos qui se ressemblent, pourrait se confondre avec le style. Ce serait un mauvais calcul : un dispositif ne fera pas naître des idées, ce sont les idées qui doivent imposer le dispositif.

Revenons à notre professionnel : pousser le jeune photographe dans sa capacité à décliner son travail en série n’est pas qu’une réponse à une forme imposée. C’est aussi tester la profondeur du sujet photographique, la possibilité de le « creuser », mais aussi la constance de l’engagement du photographe. La série se présente alors comme un baromètre de la maturité photographique.

On assiste aujourd’hui à un phénomène amusant : puisque le travail en série est devenu le modèle dominant en photographie, et que l’histoire des arts s’écrit à rebours, les historiens traquent l’apparition de la notion de série. Si on peut mettre ce mot de série à toutes les sauces, c’est bien qu’il est trop vague et qu’il recouvre des approches différentes. Entrons un peu plus dans le détail afin de mieux définir la série.

Il y a deux ans, une exposition des photographes du cercle de Gustave Le Gray, au Petit Palais, présentait plusieurs d’entre eux comme les précurseurs de la série. Ainsi, en 1855, Edouard Delessert prend-il quelques clichés dans son jardin de Passy. Sur plusieurs images, reviennent échelle, seau et arrosoir disposés différemment. Variations sur le motif (à la manière des peintres impressionnistes) ou essais de composition ? Il paraît peu probable que le photographe ait eu l’intention de montrer ensemble ces photos mais peu importe : les commissaires y voient l’apparition de la notion de série. C’est aller un peu vite et négliger que le travail en série implique un projet de la part du photographe et surtout, ne se construit pas sans lui, cent cinquante ans après.

Qu’est-ce qui, dans cet exemple, a pu faire croire qu’on était devant une série ? Un sujet réduit à quelques motifs et l’unité de lieu de la prise de vue. La série relèverait donc un peu de la règle des trois unités (de lieu, de temps et d’action) telle que l’entendait le théâtre classique. Cette unité interviendrait comme une manière de circonscrire le sujet et permettrait alors de parler de série. Pourquoi pas, mais on sent pourtant qu’il y a là matière à confusion. Car poussée à son terme, une telle logique ouvrira plutôt sur des formes narratives propres à la photo de reportage.

Quand en 1987, Jane Evelyn Atwood suit les quatre derniers mois de vie de Jean-Louis, première victime du sida en France, il s’agit d’un reportage narratif et non d’une série. Ce qui n’enlève rien à la puissance de son travail et montre bien que le photo journalisme peut aisément se passer de la notion de série.

Je crois que le premier photographe à propos duquel on puisse parler de pensée sérielle est August Sander. Dans les années 20, il entreprend de photographier l’ensemble de la société allemande. Ses photographies échappent au genre posé et bourgeois du portrait d’époque, elles égalisent les différences sociales pour livrer une vision distante, sans psychologie. Elles ne relèvent pas d’un dispositif strict (lumières, cadrages et grossissement du sujet varient) mais forment un ensemble impressionnant que Sander regroupera sous le titre « Hommes du XXème siècle ». En 1951, il déclare : « je ne peux montrer mon œuvre en une seule et unique photo, ni même en deux ou trois. La photographie est comme une mosaïque qui ne devient synthèse que lorsqu’elle se présente en masse ». Ce ne serait donc pas le dispositif qui créerait la série, mais le projet de traiter son sujet avec une démarche, ici quasiment sociologique.

Projet, démarche et dispositif : le puzzle commence à s’assembler. Prenons un exemple : faire le portrait de personnes en train de regarder la télévision. Soit, avec le même point de départ, deux séries bien différentes. Si la série d’Olivier Culman met l’accent sur l’environnement du téléspectateur dans une démarche presque ethnographique, l’ensemble dresse le portrait d’une planète fascinée (dominée?) par l’image télévisuelle. Tandis que la série de Paul Graham opère très différemment : elle traite de l’absorption de l’individu. Et puisqu’elle ne dresse nullement le portrait d’une collectivité mais montre une suite d’individus isolés dans leur activité, elle délivre un tout autre message : la télévision travaille à morceler la collectivité, mais les postures suggèrent aussi qu’elle n’interdit pas l’exercice d’une réflexion personnelle. Un projet relativement similaire, un dispositif différent (importance de l’environnement et vue de face pour Culmann, décor neutre et vue de profil pour Graham) et à l’arrivée, une démarche qui génère deux contenus (on pourrait dire : deux lecture d’un même phénomène) bien distincts.

Le travail en série ne consiste donc pas seulement en quelques récurrences du motif ou de la prise de vues. Il se travaille en amont, s’expérimente et se valide sur le terrain, s’affine encore lors de l’editing final. Il est le résultat de la pensée et de l’exigence du photographe.

La sélection et l’ordonnancement des photographies composent un ensemble dont l’auteur ne pouvait avoir une pleine conscience au moment où il prenait chacune d’elles. D’une certaine manière la sélection finale est l’aboutissement d’une « révélation » plus définitive et éventuellement plus bouleversante que celle qui résulte du tirage des négatifs ou de la découverte des images sur l’écran.

Qu’il effectue seul ou avec l’aide d’amis qui connaissent son travail, la sélection finale est pour l’auteur l’occasion de percevoir et de mettre en valeur quelques lignes de force, quelques constantes, d’exprimer ainsi son rapport à la réalité et de faire face à ce que lui renvoient d’abord ses photographies : son propre regard.

Cette mise à distance de soi est donc au bout du compte une manière de se rapprocher de soi en inventoriant des thèmes, des sujets et des angles de vue – un domaine et un style. C’est dire que les associations de celui qui découvre le produit achevé de cette longue élaboration, si singulières qu’elles puissent être, subissent d’abord la contrainte de l’auteur : en ce sens non plus elles ne sont pas très « libres », et c’est heureux puisqu’elles témoignent au contraire d’une relation à l’auteur, d’une sympathie qui peuvent se traduire diversement mais non indifféremment.

L’émotion photographique n’est ni plus ni moins libre que l’émotion poétique.

Source : Bruno Dubreuil, OAI 13